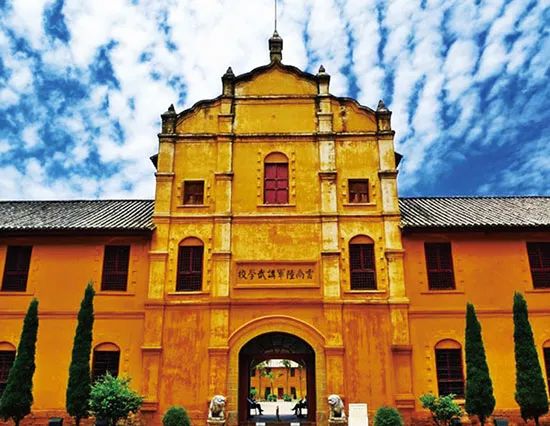

云南陆军讲武堂

昨天,12月18日,来自全国各地的近百名专家学者齐聚云南陆军讲武堂,纪念“松坡精神”暨蔡锷诞辰136周年,探讨其在当代社会的借鉴意义——这样的新闻令我心中一动。我觉得有必要为这位乡贤写点什么了。

01

我的家乡湖南邵阳,旧名宝庆,位于湘中而偏西南。北障雪峰之险,南屏五岭之秀。自西汉置县,为郡为州为府,至今已有两千多年历史。乡人论起历代名人,堪可夸耀者,文为魏源,即进入中学历史课本的《海国图志》作者,中国“睁眼看世界第一人”;武则为蔡锷,作为“护国元勋”,他有再造共和之功,也是民国“国葬第一人”。

1882年,蔡锷出生于湖南省邵阳县亲睦乡一户贫寒的裁缝家庭。5岁随父母迁居武冈县山门。他是标准的超级学霸一枚,6岁入私塾,10岁读完“四书”、“五经”,13岁中秀才,15岁考入长沙时务学堂 ,师从梁启超、谭嗣同;17岁东渡日本,在日本陆军士官学校学习时,蔡锷与同学蒋百里、张孝准被称为“中国士官三杰”。

在我的家乡一带,至今流传不少关于“神童”蔡锷对对子的传说。一日,蔡锷到小镇去买笔墨纸张,店主很喜欢这个小童生,便逗他说,“小相公,我出一联给你对,你若对上了,今天你买东西我不收你钱”,并随即吟出了上联:“小书生三年有庆。” 没想到蔡锷脱口而出,对出了下联,“大老板四季发财。”

又某日,少年蔡锷下河洗澡,把衣服挂在河边的柳树枝上,被当地一位叫樊雉的名士看到,樊雉即以此为题,出了一句上联:“千年柳树作衣架。”蔡锷在河中应声而对:“万里山河当澡盆。”

这种民间典故的真伪性无从考证,而且个人觉得稍嫌恶俗,但以武将留名的蔡锷文才也十分了得,是没有问题的。试举一例。1916年8月,蔡锷为辞四川督军职赴日就医,作了一篇文才斐然的《告别蜀中父老文》——

“锷履蜀土,凡七阅月矣。曩者,驰驱戎马,不获与邦人诸友以礼相见,而又多所惊扰,于我心有戚戚焉。顾邦人诸友曾不我责,而又深情笃挚,通悃款于交绥之后,动讴歌于受命之余,人孰无情,厚我如斯,锷知感矣……锷行矣,幸谢邦人,勉佐后贤,共济艰难。锷也一苇东航,日日俯视江水,共证此心,虽谓锷犹未去蜀可也。”

02

当然,对蔡锷来说,更广为传诵的,是他与唐继尧在云南发布的讨袁檄文。尽管这是在其师梁启超事先起草的《云贵致各省通电》的基础上略作修改而成的,其既有古代檄文说理清晰明辨、气势恢宏的特征,又融入了民主共和的观念,当最能代表蔡锷的心声——

“天祸中国,元首谋逆,蔑弃《约法》,背食誓言,拂逆舆情,自为帝制,率召外侮,警告迭来,干涉之形既成,保护之局将定。锷等忝列司存,与国休戚,不忍艰难缔造之邦,从此沦胥;更惧绳继神明之胄,夷为皂圉。连日致电袁氏,劝戢野心,更要求惩治罪魁,以谢天下。所有原电,迭经通告,想承鉴察。何图彼昏,曾不悔过,狡拒忠告,益煽逆谋。

总统者,民国之总统也,凡百官守,皆民国之官守也。既为背逆民国之罪人,当然丧失元首之资格。锷等身受国恩,义不从贼。今已严拒伪命,奠定滇黔诸地方,为国婴守。并檄四方,声罪致讨,露布之文,别电尘鉴……锷等志同填海,力等戴山,力征经营,固非始愿,所在以一敌八,抑亦智者不为。麾下若忍于旁观,锷等亦何能相强。然量麾下之力,亦未必能摧此土之坚;即原麾下之心,又岂必欲夺匹夫之志。苟长此相持,稍亘岁月,则鹬蚌之利,真归于渔人。而萁豆之煎,空悲于轹釜。言念及此,痛哭何云。而锷等则与民国共死生,麾下则犹为独夫作鹰犬,坐此执待,至于亡国,科其罪责,必有所归矣……”

03

我一直想,倘若没有那样的时势激荡,蔡锷或许也会像梁启超一样成为文章大家。即便投笔从戎,命运赋予他军人身份,那种因文化而熏陶出来的慷慨之气,那种常人难以企及的思想境界,使他在枭雄拥兵自重的民国乱世成为一个异数。

当护国战争临近结束时,蔡锷一而再再而三地表示功成身退,决不食言。他对四川督军兼省长的官位毫不放在心上,弃之如敝屣。他在给朋友石陶钧等的电文中也说:“弟早作退计,乃愈堕愈深,失我自由之身,良用怃然。”因此,民国报人陶菊隐才会说,“自民国以来,武人解兵柄,棠爱犹存者,蔡松坡一人而已。”

不幸的是,英雄命短,蔡锷在日本一所医院谢世时,年仅34岁。当时的民国,蔡锷的呼声非常高,如果不患病,不排除他会成为民国的实际掌权者。如果是这样,中国历史就会完全改写了——举兵之前,蔡锷对老师梁启超说过一段话:“我们明知力量有限,未必抗他得过。但为四万万同胞争人格起见,非拼着命去干这一回不可。”这也使得这场北伐成为中国近代史上,以捍卫民意尊严、保全国民人格为号召的唯一一次战争。

“为四万万同胞争人格”,强调的是实实在在的个人的人格,而不是虚拟的集体化的国格。没有个人的人格尊严,也就不会有国格尊严。这应是一种基本常识。只是,这样一种常识如今经常被颠倒了过来,比如大河满了小河才有水;比如没有墙,哪有砖。

有时想来,我和这位乡贤之间,冥冥中也自有一种不足为外人道的缘份。当年,我在岳麓山下求学,山上白鹤泉左后方便是蔡锷墓,周末爬山,每每经过此处,都会前往拜谒一番;毕业后的第一份工作在省文化厅机关报社,地名就叫蔡锷北路113号……而今,我愿意以这样的文字,向这样一位乡贤,这样一位为国民“争人格”的不世出的英雄,表达我的追思与敬意。

来源:李跃公号

作者:李跃

编辑:李进锋